私は2011年春に先天性トキソプラズマ症の娘を出産したことをきっかけに、この、あまりにも日本では認識されていないトキソプラズマ症という病気に関する知識を、少しずつでいいから世の中に広めていき、悲しい思いをする母子を減らしたいと考えるようになりました。

しかし、当時ただの一歯科医師、一主婦であっただけの私は無力でしたから、実際にできることと言ったら、ブログでの娘の闘病記録などを通して、細々と、情報発信することだけでした。

そんな2011年の冬のある日、娘を抱きながら私は「この子にできることは本当に何もないのか?」と悶々としながら歩いていると、この患者会設立につながる始まりともいえる出会いがあったのです。

地元で辻立ち演説をされていた当時衆議院議員だった渡辺浩一郎氏を見つけた私は、思わず、娘の病気のこと、今の日本では治療薬もないこと、妊婦健診では抗体検査も必須ではないこと、なにより妊婦たちにこれらの情報がほとんど広まっていないことなどの話をしました。

その頃、私は厚労省や区長に手紙を書いてみるものの、ことごとくお役所的にあしらわれていたので、怒りや悲しみをぶつける先がそれ以上見つからず、本当に悶々としていたので、国民の声の代弁が仕事であろう「代議士」を見つけた私は、これ幸いと、気持ちを吐き出してぶつけてしまったのです。

こんな面倒くさい聴衆はめったにいないと思いますが、渡辺氏は無視したり軽くあしらったりすることもなく、真摯に丁寧に話を聞いてくださいました。

そして、これがきっかけとなり渡辺氏が厚労省の方々と話す機会を作ってくださったのです。

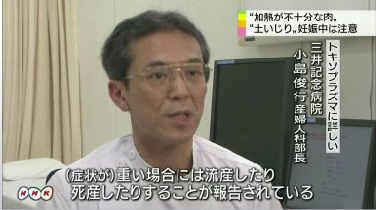

厚労省の方々との話し合いの席には、トキソプラズマ母子感染の専門家である、当時三井記念病院の産婦人科部長をされていた小島先生にも同席してもらいました。

三井記念病院 小島俊行先生

小島先生とは、私と娘のアビディティ検査をしていただいた以外の面識はなく、しかもその検査から一年近くたっていたというのに、私の話を電話で聞いて、快く同席を承諾してくださいました。

また小島先生は、先生に取材しに来ていたNHKの松岡康子記者に、トキソプラズマ患者として私を紹介してくださり、それがきっかけで、2012年の5/10の「あさイチ!」という朝の情報番組や5/24の「首都圏ネットワーク」というニュースにおいて、私と娘の症例を通し、先天性トキソプラズマ症を取り上げてもらうことができました。

この様なメディアの力も借りて、世間にほんの少しですがトキソプラズマという言葉を知ってもらうようになった頃、ちょうど小児感染症学会の発表でも先天性トキソプラズマ症が増えていることが取り上げられ、厚労省でもなんとなく動いてくれそうな雰囲気が出てきました。

また、渡辺氏のはからいで、非公式ではありますが、先天性トキソプラズマ症に関する厚労省の方々向けの勉強会が開催されるようにもなりました。

しかし、この会での私の立場は、あくまで一患者であり、正直言って発言力も弱く、このままでは患者たちの声を国に届けることができないという危機感がつのり、患者会という団体で声を上げていく必要性を強く感じ始めました。

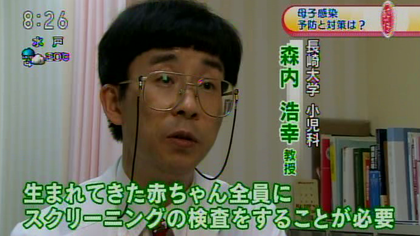

NHKの松岡康子記者の紹介で、母子感染症の研究をされている長崎大学の森内教授と会ってお話をさせていただく機会を頂きました。その時、先生から患者会設立の必要性と、同時に患者の気持ちをまとめる難しさなどをいろいろ聞かせていただき、それらの話が、行動すべきか悩んでいた私の背中を押してくれました。

長崎大学 森内浩幸教授

しかし、いざ患者会を作ろうとweb上で提案してみても、先天性トキソプラズマ症は軽度から重度まで症状がバラバラという特性のせいか、患者間の温度差がかなりあり、また、名乗り出て患者会に参加するメリットもないので、なかなか患者を集めることはできませんでした。

そこで森内先生から「トキソプラズマ単体で攻めるより、他の対応の遅れている母子感染症と一緒に攻めていく方が、行政も動きやすいのではないか」というアドバイスをいただき、母子感染症であり、胎児に起きる障害も似ていて、妊婦健診における抗体検査も必須ではないし、ワクチンも今はないので、感染経路はだいたい判明しているものの完全に防ぎきるのは難しい、という共通点を持っている先天性サイトメガロウイルス感染症の患者たちと協力していくことにしました。

そしてweb上のCMV患者コミュニティの方々に声をかけ、合同の患者会を作ることを提案したところ、私と同じ気持ちでいてくれる方たちがたくさんいることがわかりました。

また、患者じゃなくても私の考えや行動に賛同して、自らボランティアを申し出てくださった方も何人もでてきてくれました。

そして、患者会を作る!と決めた5月のある日から患者会準備室はすぐにweb上に開き、翌月には会員の顔合わせをし、監修・協力してくださる大学や先生方にもどんどんコンタクトをとり、なんと半年後には会の設立総会をするまでに漕ぎついたのです。設立総会にはNHKの松岡康子記者も同席取材してくださり、その日のニュースとして放送されました。

本当にめまぐるしいスピードで色々なことを決めてきました。

それもすべて、「この瞬間にも、情報がなかったばかりに感染する母親がいるかもしれない!」という恐怖と焦りのせいかもしれません…

また、これだけのスピードで患者会設立まで持って行けたのは、たくさんの協力してくださる方々がいたからです。

この場を借りて、会員さんを含む、患者会設立に関わって協力して下さったすべての方々に深くお礼を申し上げます。

特に、以下の先生方にはお忙しい中、ホームページ作成にあたり、情報の提供や内容の監修、寄稿などを無償で請け負っていただき、本当に感謝してもしきれません。

この場を借りて深くお礼申し上げます。

≫ 患者会にご協力いただいている医療・研究機関(敬称略・五十音順・2012年当時の肩書)

国立感染症研究所 ウイルス第1部 第4室

井上直樹

三井記念病院 産婦人科 部長/筑波大学 医学専門学群 臨床教授/東京大学 医学部 非常勤講師

小島俊行

国立感染症研究所 寄生動物部 第1室 室長/筑波大学 生命環境系 准教授

永宗喜三郎

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 新興感染症病態制御学系専攻 感染免疫学講座 感染病態制御学分野 教授/長崎大学病院 小児科 診療科長

森内浩幸

神戸大学大学院 医学研究科 産婦人科学分野 教授

山田秀人

大阪大学 微生物研究所 感染病態分野 准教授

山本雅裕

これからも、ぜひ皆さんのお力をお借りして、大きく育てていけたらなと思っています。

全ては、母子の明るい未来のために。

一人でも多くの母子を守るために。

2012年9月吉日 代表 渡邊智美

妊娠中の感染予防のための注意事項-11か条

11か条をかわいいイラスト付きでプリントサイズにまとめました。 トキソプラズマやサイトメガロウイルスの予防だけでなく、妊娠中の様々な感染症からの予防について書かれています。妊娠中の方も、周りに妊婦さんがいる方も、知っていただきたい内容です。\ NEW / 印刷して見える所に貼ろう! 11か条イラスト版PDF